Eigentlich war das Triglav-Gebirge bereits letztes Jahr unser Urlaubsziel gewesen. Da hatte schlechtes Wetter und andere Gründe uns aber davon abgehalten.

Nach der Hitze in Italien, die auch in Udine und dem restlichen Friaul noch deutlich zu spüren war, sehnten wir uns nach Bergen und kühler Bergluft. Das Triglavgebirge ist direkt an Friaul grenzend und deshalb mit minimalen Aufwand zu erreichen gewesen. Wir starteten im Soča-Tal, das bekannt für seinen türkisfarbenen Fluss ist. Wir konnten herrliche Wanderungen machen und Bruno kam sowohl im Fluss, wie auch in sämtlichen Brunnen auf seine Kosten. Unsere erste Etappe war Kobarid, ein Mekka für Kanuten, Gleitschirmflieger und Wanderer. Am Zeltplatz war viel los, aber sobald man etwas längere Wanderungen gemacht hat, blieb man oft allein auf dem Weg. Ein spektakulärer Wasserfall, der sich quasi in eine Felsenhöhle ergießt, war ein Höhepunkt.

Kategorie: Allgemeines (Seite 1 von 3)

Mandy, jo o ai nom Gesine!

(Hallo, ich heiße Gesine!)

Das ist Frulanisch, auch Friulanisch oder Friaulisch genannt. Die Region Friaul hat eine bewegte Geschichte und die eigenständige Sprache Frulanisch hat viele politische Wendungen des Landes überdauert. Sie ist eine sehr alte Sprache und wird der romanischen Sprachfamilie zugeordnet.

Diese Sprache wird im Friaul von mehr als 600.000 Menschen gesprochen und ist als regionale Amts- und Schulsprache anerkannt. Andere anerkannte Minderheitensprachen im Friaul sind Slowenisch und Deutsch. Offizielle Amtssprache ist Italienisch. Frulanisch kann aber als ordentliches Fach in der Schule gelernt werden. Das Sprachgemenge zeugt von einer bewegten Geschichte des Friauls. Die Ortsschilder sind zweisprachig gehalten, es steht sowohl der ursprüngliche friaulische Name, wie auch der heutzutage geläufige italienische Name des Ortes darauf.

Vielleicht ist deshalb eine Gedenktafel für Dottore Esperanto im Schlosspark aufgestellt, um die Sprachenvielfalt zu bewältigen? Der Erfinder des Esperanto nannte sich Dottore Esperanto, hieß aber eigentlich Ludwik Zamenhof, war Augenarzt und lebte in Polen. Dazu konnte ich nichts in Erfahrung bringen.

Jetzt habe ich die Verbindung doch noch gefunden: ein italienischer Zeitgenosse und Freund des Esperanto, Achille Tellini, hat für die Verbreitung der neuen Sprache in Udine geworben und einen Verein gegründet, sowie die Gedenktafel gestiftet. Tellini war Naturwissenschaftler, Geologe und Sprachwissenschaftler. Er warb ebenso dafür, dass die Frulanische und Ladinische Sprache weiter gepflegt werden.

Es gibt übrigens auch einen Esperantopark in Udine.

Ich bin ja eher ein auditiver Mensch und nehme Geräusche um mich intensiver wahr. Es erscheint mir, als hätte Italien ein ganz eigene Geräuschkulisse.

Über das Hupen hatte ich ja bereits geschrieben und ihr müsst euch das wie ein Hintergrundrauschen vorstellen. Vorhanden, aber oft ausgeblendet.

Eine zweite Tonspur bilden quasi die Kirchenglocken. Dies ist mir gleich zu Beginn der Reise aufgefallen. Während ich in Deutschland das Läuten als etwas Mächtiges, Donnerndes, Gewaltiges erlebe mit den tiefen Tönen der großen Glocken mahnend das Geschick des Tages dankbar anzunehmen. Oft bedeutet dies für mich Heimat und ich liebe das Glockengeläut. In Italien ist das Geläut zur Messe oder auch das Stundengeläut eher ein Abbild der italienischen Mentalität. Es fehlen meist die tiefen Klänge. Dafür streiten sich die höheren Töne, um ihre Metrik. Es wirkt, als wollten sich die Glocken überholen, wetteifern, stolpernd und hüpfend den Tag begrüßend. Mein inneres Auge sieht Kinder hüpfend zur Kirche rennen, Frauen rufend und palierend in italienischer Theatralik durch das Dorf laufen. Heiter und gelassen, emotional und übersprudelnd zur gleichen Zeit. Auf jeden Fall der totale Gegensatz zum deutschen majestätischen, ernsten Geläut.

Egal wo man sich in Italien aufhält, das Meer ist nicht weit entfernt. Deshalb denke ich, dass das Meeresrauschen auch typisch für italienische Akustik ist. Leise plätschert es an sonnigen windstillen Tagen und umspielt den Strand. Oder braust heran, peitscht das Wasser donnernd gegen die Felsen. Warnend ja keinen Fuß in selbiges zu strecken.

Geräusche, die wir selbst erzeugen und nerven. Bei jedem Start des Campers ist es das gleiche. Nicht alle Schubladen sind gesichert. Unweigerlich öffnet sich eine Schublade in der ersten Kurve und kracht in den Gang. Angekündigt durch ein Scheppern, um dann im Fortissimo das Ende des Scharniers anzukündigen. Rrrratsch!!,,l Beim Losfahren haben wir mindestens eine Schublade nicht gesichert und das Spektakel ist garantiert…

Besonders beeindruckt in akustischer Form haben mich die Grillen. Also die Zikaden . Ist das jetzt das Gleiche? Oh weh…

Diese Zikaden im Süden schaffen, wofür renomierte Orchester lange üben müssen: ein perfektes Zusammenspiel. Alle zirpen im gleichen Rhythmus und verstärken ihren Sound dadurch. Und dann, plötzlich Stille. Wie abstellt, ausgeknipst, Stecker gezogen. Kein peinliches Dazwischengezirpe. Erstaunt schauen wir uns an. Plötzlich scheint es absolut still. Man lauscht, wartet, spitzt die Ohren. Wie abgesprochen danach ein Tutti- Einsatz für alle und minutenlanges Gezirpe auf Eins und Drei. Offbeat? Traut sich kein Insekt.

Kennt ihr das Percussioninstrument Macaras? Das sind südamerikanische Rasseln, die derart bewegt werden, dass die innenliegenden Bohnen in einem satten Klang gegen die bauchige Wand erklingen. Mein Vater hatte welche bei uns zuhause. Die spielte er in frühen Jahren in Orchestern neben dem Saxophon. Oft durfte ich versuchen, den Rhythmus mit den Maracas zu spielen. Das ist gar nicht einfach, meist hört es sich eher wie Linsen in der Schüssel an. Zikaden hier zirpen in solchem Gleichklang, dass ihr Werben tausendfach verstärkt, einem Maracs-Profi gut zu Gesicht stünde . Und dann, plötzlich ist Stille, kein einzelner, unpassender “Zirp“ mehr. Wer weiss, wie schwer es ist, einen definierten, satten Klang mit den Macaras zu erzeugen, wird die Leistung der Grillen, wie ich, hoch achten. Gibt es eine Notenschrift? Einen Dirigenten? Gibt es Bäume für erfahrene Zirper und welche für das Jugendorchester? Wer weiss…

Mitten in den Sibellinischen Alpen an der Grenzen der Marken zu Umbrien liegt die Hochebene Pian Grande. Von allen Seiten geschützt durch hohe Berge wird hier auf 1500 m Höhe Landwirtschaft betrieben. In dieser einsamen Gegend sind Linsenanbau und Schafzucht die Haupteinnahmequellen. Im Frühsommer Ende Mai bis Anfang Juni bietet sich den Besuchern ein unbeschreibliches Bild: Die Hochebene leuchtet in strahlenden Farben der blühenden Wiesen und Feldern. Kein Foto kann dieses Erlebnis festhalten. Trotzdem versuchen alle Touristen, dieses eine Bild zu knipsen, das die Weite, die Berge, die würzige Luft, die tausende Blüten einfängt. Und so stehen an den buntesten Feldern die Touristen aufgereiht wie Wäsche auf der Wäscheleine.

Und wir natürlich mittendrin.

Drei Monate Auszeit, eine fast nicht zu fassende Zeitspanne lag zu Beginn der Reise vor uns. Endlich gemütlich, ohne Druck und Not, durch die Gegend reisen. Irgendwann auf dem Weg zurück in nördlichere Gefilde wurde uns die Hitze zum Gegner. Apulien, so viele schöne Städtchen, die wir sehen müssen. Gargano, ein Highlight am anderen. Und doch: so heiß, einfach unerträglich, um während der Mittagszeit unterwegs zu sein. Nur die frühen Morgenstunden und ab Beginn der Abenddämmerung war es möglich, unterwegs zu sein. Da stellte sich uns die Frage, wie sinnvoll es ist, all die schönen Dörfer noch zu besichtigen. Wo soll man streichen? Jetzt, da man schon einmal hier ist und doch eigentlich Zeit hat. Darf man zurückkommen und Monopoli nicht gesehen haben? Wird man die Reise anders bewerten, wenn doch kulturelle Höhepunkte ausgelassen wurden?

Tatsächlich fiel es uns enorm schwer, irgendwann zu akzeptieren, dass wir selbst definieren, was richtig und wichtig ist. Das man auch Schwerpunkte setzen kann. Dass diese Reise kein Wettbewerb, kein „Mustdo“ ist. Es ist unsere Reise, unser Tempo, unsere Energie. Wir veranstalten keinen Marathon, sondern entscheiden so, wie es uns gut tut. In unserer Geschwindigkeit, in unserem Tempo. Ja, manches Kleinod, manches Highlight haben wir nicht gesehen. Erstaunlich, wie schwer uns dies zunächst gefallen ist. Wie schwer es ist, sich aus dem Rhythmus von “ Du musst“ in den Rhythmus von “Ich darf und will“ zu begeben. Wir üben fleissig.

Zwischen Pescara, Ortona und San Vito Chietino erstreckt sich die “Costa di Trabucchi“. Sie ist nach den Pfahlbauten benannt, die hier noch zahlreich zu finden sind. Nachdem wir schon auf der Hinreise fasziniert waren, war es ein Herzenswunsch von Markus, dort noch einmal zu fotografieren. Die Fischer errichteten diese Holzbauten, um ihre quadratischen Netze gleichmäßig waagerecht ins Wasser zu lassen. So konnten sie relativ wetterunabhängig fischen. Das erste Trabucco wurde bereits im 14. Jahrhundert errichtet und es zeigte sich, dass Verbindungen mit Seilen und Knoten flexibler auf Stürme reagieren konnten und stabiler waren. Heute fehlt die Erfahrung, es kann sie wohl keiner mehr erbauen.

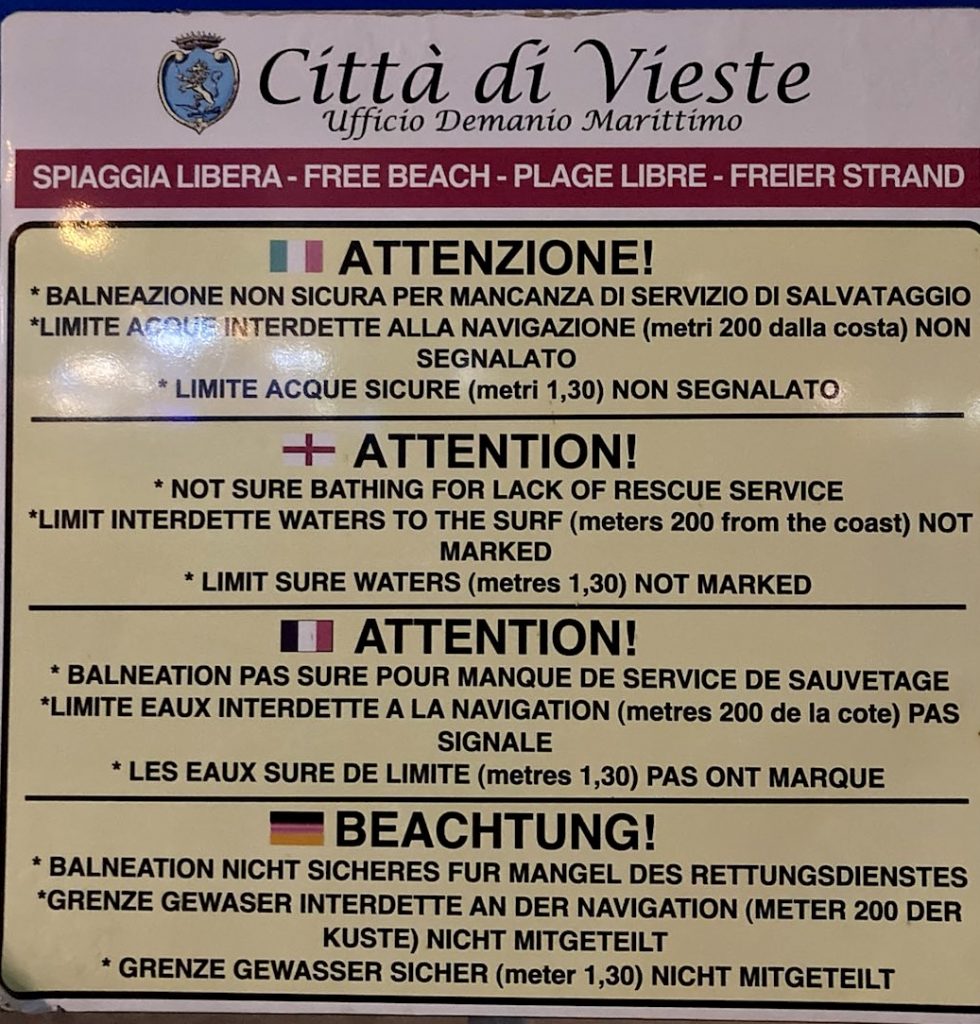

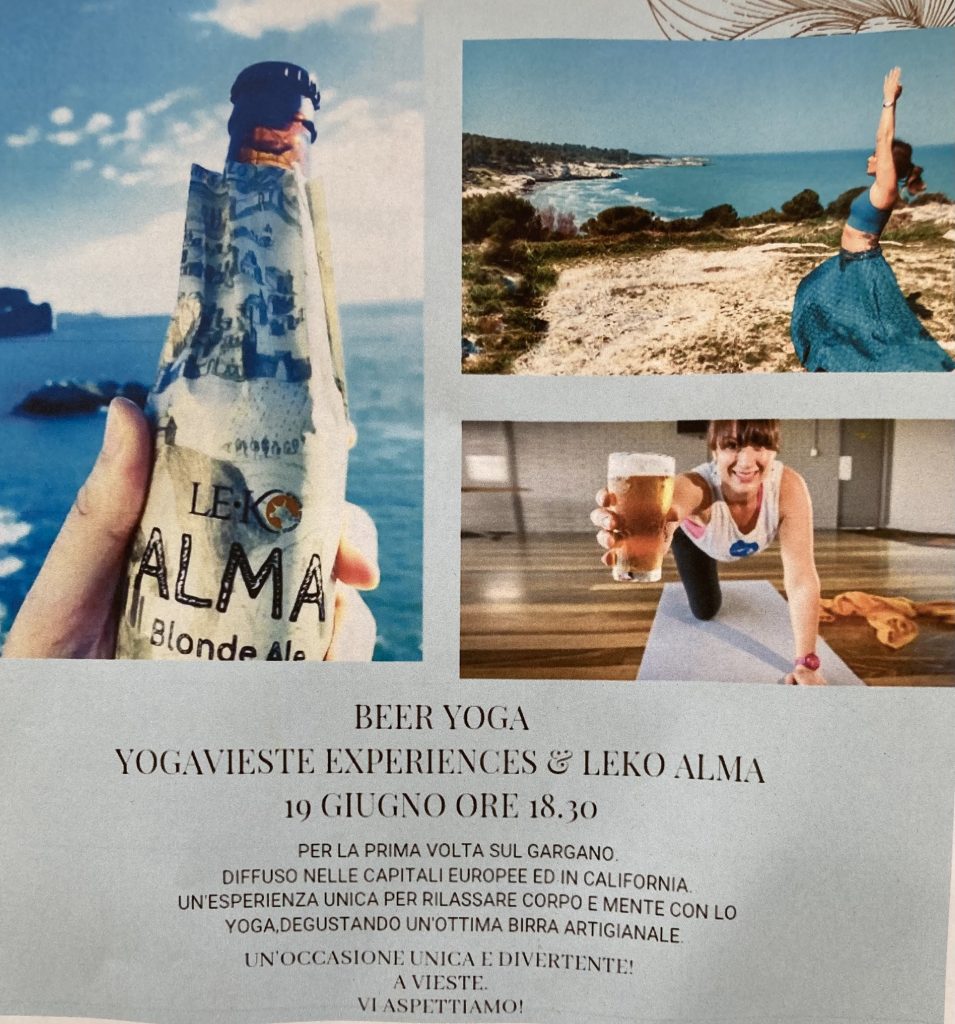

Dieses Schild fand ich in Gallipoli. Irgendwie wollte ich ja nur schwimmen gehen. Und wie geht Balneation? Darf man dabei Spritzen, Badeanzug tragen? Zum Glück ist die Grenze des Gewasser sicher, wenn schon die Mangel des Rettungsdienstes das nicht ist. Wahrscheinlich wurde das Schild nach dem Besuch des dort in Gallipoli angebotenen Yoga-Kurses aufgestellt. Siehe nächstes Bild:

Oder: die richtige Reisegeschwindigkeit, Teil 1

In den letzten Tagen war es extrem heiss. Die Sonne stach nur so herab und selbst im Schatten war es kaum erträglich. Schon morgens heizte sich der Asphalt auf den Straßen und Gehwegen sehr auf. Das Meer bot Erfrischung, aber selbst dort war es nicht lange auszuhalten. Für Bruno war es eindeutig nicht das richtige Wetter. Am Meer gab er keine Ruhe und verausgabte sich beim Steinchen tauchen. Ausserdem plagte ihn das viele Salzwasser später im Magen. Am Campingplatz war keine Stelle kühl genug. In der Stadt Gallipoli war der Boden zu heiss und selbst am Abend noch zu warm. Schlaf fand er weder auf dem Campingplatz noch beim Autofahren. Er wurde immer schlapper und müder.

Also Bremse rein und zurück nach Alberobello, das etwas erhöht liegt und einen schattigen Campingplatz hinter einem kleinen Wäldchen hat. Dort ging am Abend und während der Nacht ein kühleres Lüftchen und es ließ sich wunderbar schlafen. Kurzerhand blieben wir dort noch eine Nacht.

Bruno genoss die Ruhe und den schattigeren Platz sichtlich, bewegte sich bis abends kaum unter dem Auto hervor und war dann beim Abendessen wieder für Schabernack zu haben.

Manchmal muss man einfach langsam machen.

Erdbeben in Italien

Ich hatte ja bereits geschrieben über die durch Erdbeben zerstörten Städte in den Regionen der Marken. Egal, wo wir bisher in Italien waren, hatte jede Region ihre Not mit den Erdbeben. Manchmal schon vor längerer Zeit in der Vergangenheit, manche Zerstörungen liegen auch erst einige Jahre zurück.

Auf Sizilien fuhren wir an zwei Dörfern vorbei, die neben anderen Dörfern, durch ein Erdbeben 15. Januar 1968 völlig zerstört wurden. Gibellina und Ruderi de Poggioreale , beide im Südwesten der Insel gelegen. In der bergigen, relativ dünn besiedelten Gegend, entschloss man sich, beide Dörfer komplett neu und an anderer Stelle aufzubauen.

Die neuen Siedlungen sind nicht das Sehenswerte, anders als in Noto oder Modica. Diese wurden nach dem Beben 1693 kostspielig und komplett im barocken Stil wieder aufgebaut. und waren sehr sehenswert.

Gibellina und Poggioreale sind deshalb so besonders, weil der Umgang mit den beiden zerstörten Dörfern völlig unterschiedlich war.

Im alten Poggioreale überließ man die Ruinen sich selbst und sperrte das ganze Dorf wegen Einsturzgefahr. Noch heute kann man das kleine Dorf in seiner damaligen Struktur erahnen und die verbliebenen Mauerreste und Hauswände wirken wie ein Mahnmal.

In Gibellina entschloss man sich, das zerstörte Dorf in ein Kunstwerk zu verwandeln und damit eine Gedenkstätte für die Erdbebenopfer zu errichten.

Der Künstler Alberto Burri überdeckte die mittelalterlichen Reste mit Beton und konservierte dabei den Grundriss des Dorfes mit seinen engen Gassen und Kreuzungen. 1,5 Meter hoch goss er den Beton über Mauern, Wände, zerstörte Einrichtungsgegenstände, eben alles, was zurückbleiben musste nach dem Erdbeben. Heute kann man durch die Gedenkstätte “Cretto“ laufen und muss sich die einstige Bebauung dabei vorstellen.

Beide Orten wirken auf ihre Art gespenstisch und mahnend. Wir haben uns gefragt, wie man den Erbebenopfern eher würdig gedenken kann: mit dem Mahnmal der verfallenden Ruinen oder der künstlerischen Interpretation durch das Betonungetüm? Wie wohl die Einheimischen darüber denken?